El sociólogo estadounidense Douglas Massey es el Premio Princesa de Asturias de Ciencias Sociales 2025 por haber realizado, según el jurado, “aportaciones fundamentales a la comprensión de las migraciones internacionales y sus consecuencias en la segregación urbana y la estratificación social”. A punto de viajar a Asturias, donde nunca ha estado, Massey no se inmuta ante la posibilidad de que el tiempo norteño le reciba con lluvia. “No hay problema, crecí cerca de Seattle”, dice.

Efectivamente, nació en el estado de Washington en 1952. Su familia materna proviene de Finlandia, desde donde se trasladaron a Estados Unidos a principios del siglo XX; por eso siempre ha sentido afinidad por los inmigrantes. Y cuando comenzó a estudiar español (un idioma que sigue hablando), se acercó a la cultura latinoamericana porque sus profesores eran mayoritariamente mexicanos.

Así, Massey ha estudiado específicamente las migraciones mexicanas y centroamericanas hacia Estados Unidos. Fue durante años el codirector –junto a Jorge Durand, de la Universidad de Guadalajara– del Mexican Migration Project: “Cuando terminé mi doctorado, sobre la segregación residencial de los latinos, me presentaron a un estudiante que estaba acabando Antropología. Pasamos un año en México, en el estado de Michoacán, donde el 75 % de los hogares tenían a alguien trabajando en Estados Unidos. Me di cuenta de que sobre el terreno se podía recopilar información muy precisa del proceso migratorio, así que decidí estudiar comunidades específicas y crear una base de datos, que acabó siendo el Mexican Migration Project”.

Tras la jubilación de ambos, el proyecto ha migrado (“como hacemos todos cuando las circunstancias cambian”, añade Massey) de la universidad en la que él enseña desde hace décadas, Princeton, a Brown. Ahora está codirigido por uno de sus antiguos estudiantes, David Lindstrom, y por Silvia Giorguli Saucedo y Jéssica Nájera Aguirre, del Colegio de México, bajo el nombre de Mesoamerican Migration Project.

“Actualmente”, comenta, “el mundo está cambiando muy rápidamente, y no precisamente para bien. La hostilidad hacia los inmigrantes forma parte de una reacción mucho más amplia contra la globalización, con las clases medias y bajas resentidas por la desigualdad que esta ha provocado. Además, han surgido demagogos que se aprovechan de estos sentimientos. La globalización se basaba en la expansión de los mercados y la democracia, y ninguno de los dos se está expandiendo ya, sino que retroceden. Estamos pasando a sistemas políticos más autoritarios y a un sistema comercial en el que los poderosos imponen acuerdos a los países más débiles”.

“Los inmigrantes son un blanco fácil porque son vulnerables, diferentes, y pueden ser presentados como una amenaza para la sociedad. En la historia de Estados Unidos, ha habido muchas reacciones contra la inmigración y siempre coinciden con el aumento de la desigualdad y la inseguridad. Ocurrió en la década de 1840 contra los católicos irlandeses y alemanes, y en la década de 1920 contra los europeos del sur y del este. Ahora los latinos son el grupo racializado marginado”.

Es curioso que se repitan estos ciclos en una nación que fue construida por inmigrantes.

Los estadounidenses son muy malos en historia. Siempre miran hacia delante, no hacia atrás. Si habla con italoamericanos de tercera generación, le contarán que sus padres llegaron legalmente, aprendieron inglés muy rápido y trabajaron para integrarse. Aunque no sea lo que sucedió. A esto se suman el auge de los demagogos y que no ha habido ninguna narrativa contraria. Nadie se ha levantado para decir que los inmigrantes construyeron Estados Unidos y que, si se les da una oportunidad, construirán el Estados Unidos del futuro. Eso es demostrable desde las ciencias sociales, pero todo el mundo tiene miedo de expresarlo.

¿Se está perdiendo la oportunidad de abordar el tema de otra manera desde la política?

Mucha gente de izquierda se mueve hacia la derecha pensando que tal vez así consiga algún compromiso, pero eso nunca funciona. Obama llegó al cargo pensando que podía unir a Estados Unidos y antes incluso de empezar a negociar, reforzó la vigilancia fronteriza y aumentó las deportaciones hasta niveles récord. En su mente pensaba: “Les demostraré que puedo estar más en sintonía con la aplicación de la ley. Entonces concederán alguna reforma migratoria”. Pero eso nunca iba a suceder. Y parece ser la dirección que está tomando la izquierda en todo el mundo. Se creen la retórica de la amenaza en lugar de la retórica de la oportunidad.

Además, la situación migratoria está cambiando.

Nadie está planteando actualmente un argumento humanitario. Lo que solía ser un flujo de trabajadores inmigrantes mexicanos que llegaban a Estados Unidos en busca de oportunidades económicas se está convirtiendo cada vez más en refugiados en busca de asilo. Y la respuesta de la administración Trump es criminalizarlos, tacharlos de parásitos y delincuentes que deben ser exterminados.

¿Qué le gustaría decir a usted, que es experto, sobre este tema?

Los inmigrantes solo se convierten en un problema cuando se intenta impedir algo que ocurre de forma natural. Las personas emigran y lo hacen por buenas razones. Es mejor considerar a los migrantes como un recurso potencial: darles oportunidades y ayudarles a construir la sociedad. La mayor parte de lo que se oye en la esfera pública sobre ellos es falso, se basa en actitudes prejuiciosas y es utilizado por personas que buscan poder e influencia de forma ilegítima. La globalización corre un grave peligro de colapsar, y por eso Donald Trump es tan peligroso: Estados Unidos fue un actor clave en la construcción y el mantenimiento de la economía global y su presidente está haciendo todo lo que puede para destruirla.

En un estudio sobre la influencia de la violencia llegaron a la conclusión de que, en México, este no era un factor importante en la migración indocumentada a Estados Unidos.

Lo que descubrimos entonces fue que la violencia en el lugar de origen sí predecía la migración, pero dentro del propio México. Pero hay que tener en cuenta que en aquel momento Estados Unidos estaba abriendo muchas vías legales y la migración ilegal se estaba reduciendo. Sin embargo, los datos cambian muy rápidamente. La violencia es cada vez más un factor de empuje, igual que el cambio climático, tanto desde México como desde otros lugares de América Latina. Mi antigua alumna Filiz Garip, que me sustituyó en Princeton, está analizando datos satelitales sobre modificaciones en el territorio y circunstancias ecológicas y climatológicas que después cruza con las migraciones. Y observa que el número de migrantes globales está aumentando, igual que la proporción de aquellos que lo hacen para escapar de amenazas.

También ha estudiado la discriminación residencial en Estados Unidos.

Cuando empecé a estudiar la segregación latina, había tres grupos básicos: mexicanos en el suroeste, puertorriqueños en el noreste y cubanos en el sur de Florida. En lo referente a discriminación, destacaba el grupo de Puerto Rico. La raza era un factor importante y eso hacía que los procesos de asimilación fuesen más lentos: los portorriqueños se vieron frenados por su baja condición socioeconómica y por mucho racismo. Pero los mexicanos y los cubanos no estaban tan segregados.

Lo que ha cambiado con el tiempo es que la población latina se ha vuelto mucho más numerosa y una gran parte de ella se encuentra en situación irregular. Esta “ilegalidad” se ha convertido en una excusa para demonizarlos y es, además, una enorme barrera para la movilidad social y espacial, lo cual fomenta la guetización: los barrios que albergan a latinos se han llenado de más latinos, por lo que se han aislado aún más. El problema ahora es que la mayoría son padres de ciudadanos estadounidenses. Por lo tanto, incluso cuando estos hijos son residentes legales, beneficiarios permanentes del DACA (que permite que quienes llegaron ilegalmente siendo niños accedan a permisos de trabajo) o ciudadanos nacionalizados, tienen miedo de avanzar demasiado socialmente por temor a llamar la atención sobre sus padres y que les deporten. Es una enorme carga para la próxima generación.

El año pasado estuve en Nueva York y por primera vez vi a familias latinoamericanas mendigando, algo que nunca había visto antes. ¿Qué ha cambiado en el contexto actual?

Las políticas, que ahora son mucho más excluyentes. A principios de los 2000, los migrantes eran mayoritariamente mexicanos y centroamericanos. Estos últimos tenían más dificultades para integrarse, porque no contaban con redes sociales. Los jóvenes, especialmente los adolescentes, eran demasiado mayores para rendir bien en el sistema escolar y fueron quienes acabaron en las calles, en bandas como la Mara Salvatrucha, que nació en Los Ángeles. Pero hay que tener en cuenta que el origen de todo esto había sido la intervención militar y política de Estados Unidos en Centroamérica, que provocó desplazamientos masivos de personas a las que luego no se les proporcionó una vía legal para refugiarse.

Los que vemos actualmente en las calles son venezolanos que no tienen a dónde volver. Tienen derecho, según la legislación estadounidense e internacional, a cruzar la frontera de Estados Unidos y solicitar asilo para que se juzguen sus casos, pero eso no se está haciendo. Sin embargo, no son personas con poca formación. Son inmigrantes que nos vendrían bien, pero no los queremos. Aunque necesitamos mano de obra, aunque tenemos la capacidad de absorberlos, aunque asimilamos e integramos a 1,3 millones de vietnamitas en la década de 1970, ya no hacemos ese tipo de cosas.

¿Tienen los países de acogida capacidad de absorber a más personas de las que afirman?

Sí, una capacidad mucho mayor. Las tasas de fertilidad en Europa son incluso más bajas que en Estados Unidos, la población está envejeciendo muy rápidamente y hay escasez de mano de obra. Los inmigrantes venezolanos no tienen problemas para encontrar trabajo en los puestos más bajos de la escala profesional en España. Se les necesita, pero hay una resistencia alimentada por los miedos. Y las políticas son una locura. Así, acogemos a un montón de solicitantes de asilo, los alojamos y no les dejamos trabajar. Luego les culpamos por utilizar los recursos públicos. Es autodestructivo.

La reacción hacia los inmigrantes siempre tiene un componente económico, ¿no es así?

Es una combinación de estatus socioeconómico, pero también racial. Yo me gradué en el instituto en 1970. En aquella época, sectores enteros de empleo estaban reservados para personas como yo, hombres blancos. Muchos trabajos estaban fuera del alcance de las mujeres. Los negros estaban segregados en ocupaciones de menor categoría y los latinos y asiáticos eran poblaciones minoritarias. Ahora los latinos representan el 14 % de la población. Una gran parte de ellos no tiene estatus legal y otra gran parte son minorías visibles, tienen la piel oscura y rasgos africanos, lo que siempre ha sido una dimensión importante de la estratificación en Estados Unidos.

Un anterior ganador del premio que usted está a punto de recibir, el sociólogo Alejandro Portes, dijo en Asturias que la inmigración a España era tan reciente y había sido tan rápida que no había habido tiempo de desarrollar una cultura racista.

Gran parte de la migración temprana a España, una vez que se unió a la Unión Europea, fue bienvenida. Los turistas alemanes y británicos traían dinero. El mayor problema de integración podría ser con los africanos, por tener piel oscura, pero muchos otros inmigrantes eran hispanohablantes. Con su acogida, España ha sido realmente un modelo para Europa de cómo pagar las deudas de su pasado colonial en América Latina.

Actualmente se habla de aceptar inmigrantes que tengan una “cultura cercana” al lugar de destino.

Tiene sentido pensar en eso como un criterio. Se quiere gente que encaje, lo cual, en el caso de España, es fácil de ver con la migración latinoamericana. Pero moralmente significa dividir a las personas en dignas e indignas. Y, en términos prácticos, se pierde la diversidad que, según muestran las investigaciones en ciencias sociales, es beneficiosa. Si hay homogeneidad, se toman decisiones estúpidas porque nadie las cuestiona. La diversidad hace que la sociedad sea flexible y tenga visión de futuro.

¿Qué bulo le da más miedo en relación con la inmigración?

Trump está tratando de presentar las ciudades estadounidenses como lugares peligrosos en los que el ejército necesita intervenir. Y los inmigrantes y los afroamericanos son una parte importante de ese discurso. Así que envía tropas o al ICE (Servicio de Control de Inmigración y Aduanas) a Chicago, Portland o donde sea. Pero no hay ningún problema real allí que no haya existido durante años y no haya sido gestionado por las autoridades locales. Las intervenciones militares provocan reacciones, y esas reacciones se convierten en justificación para una mayor militarización. Es algo que hicieron los nazis en la Alemania de los años 30.

El otro día leí al escritor mexicano Jorge Volpi decir que, ante la pérdida de esperanza en el mundo actual, que “si alguien todavía tiene esperanza en el futuro, son los migrantes”.

Esperanza y, basándose en ella, motivación para integrarse. No tienen ningún incentivo para ser perezosos y no hacer nada. Quieren trabajar. Quieren salir adelante y que sus hijos también salgan adelante. Y eso es beneficioso para la sociedad.

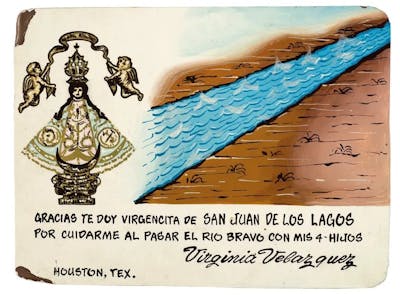

Uno de los proyectos en los que trabajé con Jorge Durand fue “Milagros en la frontera”. A los dos nos interesaba el arte popular mexicano, así que viajamos al santuario de la Virgen de San Juan de Los Lagos, en los Altos de Jalisco, para ver los retablos que cubren todas las paredes. Cualquier cosa que le pueda pasar a un ser humano acaba ahí expuesta, en una de esas pinturas que dan gracias a la Virgen por un milagro otorgado o un favor recibido. Descubrimos que muchas de ellas tenían que ver con experiencias de la migración a Estados Unidos, así que decidimos crear una colección y reunimos unos 60 retablos, que se expusieron por primera vez en la Ciudad de México. Fue parte de nuestro intento de permitir que los inmigrantes contaran sus propias historias. Cuando Jorge y yo nos jubilamos, dejamos la colección al Museo de Arte de la Universidad de Princeton, que ahora la expone dentro del ala dedicada al arte latinoamericano. Uno de los vigilantes de sala nos dijo que normalmente la gente entra y sale rápidamente de la mayoría de las galerías. Pero, en esa, entran y tardan mucho en salir.

Esta entrevista se publicó originalmente en la Revista Telos de la Fundación Telefónica.

![]()

The Conversation Español

The Conversation Español

Atlanta Black Star Entertainment

Atlanta Black Star Entertainment WTOP Washington DC

WTOP Washington DC Tampa Bay Times Health

Tampa Bay Times Health Raw Story

Raw Story TODAY Health

TODAY Health Newsweek Video

Newsweek Video New York Post Video

New York Post Video