Profesores con pañuelos palestinos en clase en Alcorcón (Madrid) o con lazos amarillos en Cataluña, centros que incitan a la huelga a su alumnado contra una ley educativa o que los animan a participar en marchas contrarias a ella… ¿Es educativo? ¿O es adoctrinamiento?

Educar supone tratar de desplegar el máximo desarrollo integral de cada persona. Esto incluye poder reflexionar de manera crítica sobre los problemas sociales y políticos que nos circundan. Adoctrinar, por el contrario, es imponer una visión concreta sobre esos problemas, la que el profesor o el centro tienen. Esta distinción, que parece muy gruesa, puede resultar a veces muy delgada.

Los estudiantes viven en una realidad que, al igual que a los adultos, les interpela: les invita y exige a tomar posturas e incluso decisiones políticas de activismo social (las guerras de Ucrania, Gaza y tantas otras, la radicalización de las posturas sobre temas muy sensibles como la eutanasia, el aborto, la violencia de género, la transexualidad…).

¿Qué hacer si quieren expresar sus posiciones políticas en el marco del centro? ¿Hasta que punto el centro debe alentar posiciones políticas concretas?

Lo que dice la ley

La Recomendación del Consejo de la Unión Europea propone un aprendizaje competencial que vaya más allá de los meros conocimientos debe incluir destrezas y, muy significativamente, actitudes. Ello incluye el pensamiento crítico como un componente esencial: es fundamental para evaluar información, tomar decisiones informadas y resolver problemas de manera autónoma; para comprender los sistemas sociales, políticos y económicos de hoy y participar activamente en la sociedad; para usar críticamente la tecnología digital y para identificar oportunidades, evaluar riesgos y tomar decisiones innovadoras.

Pensamiento crítico y libertad de enseñanza

Esa legislación se aplica a todos los currículos de los países de la Unión Europea. Por ejemplo, la ley española incorpora el pensamiento crítico como parte de su enfoque educativo, promoviendo su desarrollo desde las primeras etapas escolares. Los docentes deben estimular el análisis, la argumentación, el debate y la reflexión en todas las áreas.

La libertad de enseñanza (por un lado, creación de centros docentes dentro del respeto de los principios democráticos; y, por otro, garantía a los padres de poder elegir una educación para sus hijos conforme a sus convicciones religiosas, filosóficas o pedagógicas) está garantizada tanto en los tratados de la Unión Europea como en las democracias occidentales de nuestro entorno, cuyas constituciones así lo recogen.

Leer más: Cómo fomentar el espíritu crítico en los jóvenes sin convertirlos en opinadores de todo

Por supuesto, la Constitución Española no es una excepción (artículo 27) y, además, nuestros centros tienen la capacidad para establecer un proyecto educativo de centro que marca los valores, fines y principios que orientan su acción en el marco de su realidad contextual. Legislativamente, la autonomía de los centros educativos queda establecida también en los Reales Decretos que marcan el currículo de la enseñanza básica en cada comunidad autónoma.

De la libertad al adoctrinamiento

No obstante, ni fomentar el pensamiento crítico ni la libertad de enseñanza son excusas para que en los centros (desde las estructuras de su titularidad o sus equipos directivos, ni desde sus profesores) se practique el adoctrinamiento. Más bien lo contrario: fomentar el pensamiento crítico es la mejor defensa contra el adoctrinamiento y la libertad de enseñanza es clave para la pluralidad social.

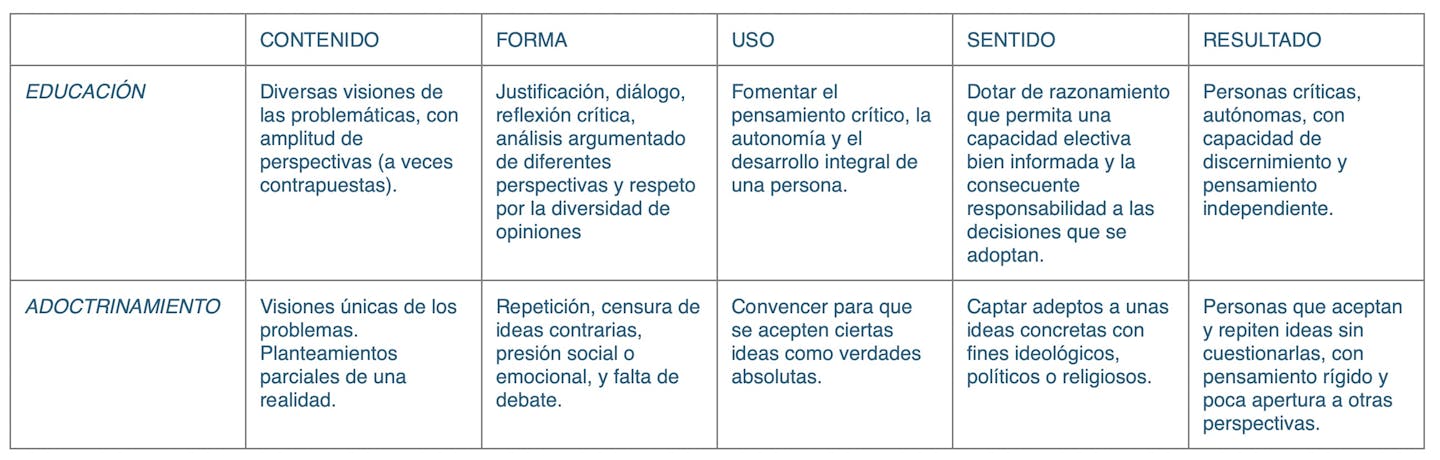

¿Cómo podemos, pues, definir esa delgada frontera? Existe un texto clásico de los años 80, de José Manuel Esteve: “El concepto de educación y su red nomológica” (publicado en el libro Teoría de la Educación. I, coordinado por J. L. Castillejo). Su autor propone aplicar tres criterios: uso, forma y contenido. A ellos podríamos añadir los de sentido y objeto. La siguiente tabla puede comparar estos criterios para discernir los dos términos:

Por poner un ejemplo, educar sería enseñar un hecho histórico mostrando los hechos (veraces) –teniendo como base fuentes fiables y diversas– y sus distintas interpretaciones –según actores diferentes de esos hechos–, fomentando un juicio interpretativo propio sobre el análisis crítico de las fuentes; mientras que adoctrinar sería enseñar ese hecho histórico desde una perspectiva única, presentándola como una interpretación auténtica y exclusiva y descalificando otra posible interpretación.

Detectar el adoctrinamiento

Llegados a este punto, podemos concluir que las prácticas adoctrinadoras en un centro quedan al descubierto en los siguientes casos:

1) Imposición ideológica o política:

-

Se obliga o presiona a estudiantes a participar en manifestaciones o actividades políticas.

-

Se promueve el activismo obligatorio como parte del currículo.

-

Se exige adhesión a causas específicas sin opción a disentir.

2) Falta de pluralidad y pensamiento crítico

-

Se presenta una única visión de los hechos, omitiendo o descalificando otras perspectivas.

-

Se ridiculiza, estigmatiza o penaliza la discrepancia.

-

No se fomenta el debate ni el cuestionamiento.

-

Se considera “correcta” solo la ideología del docente.

3) Manipulación de contenidos

-

Se distorsionan hechos históricos o científicos para ajustarlos a una narrativa.

-

Se omiten datos relevantes.

-

Se utilizan materiales didácticos sesgados o propagandísticos.

4) Evaluación ideologizada

-

Las calificaciones dependen de repetir ideas impuestas, no del razonamiento.

-

Se premia la obediencia ideológica más que la argumentación.

5) Confusión entre opinión y ciencia

-

Se presentan creencias personales como hechos científicos o dogmas.

-

Se niegan teorías científicas por motivos ideológicos sin explicaciones racionales.

6) Lenguaje y trato discriminatorio

-

Se usa lenguaje cargado ideológicamente.

-

Se emplean términos despectivos hacia ciertos grupos, ideas o figuras históricas.

¿Qué podemos hacer ante sospecha de adoctrinamiento?

Cuando se atisba adoctrinamiento en la acción escolar, todos debiéramos ponernos alerta; muy especialmente, las familias implicadas deben tomar conciencia de que esas prácticas no son propias de una escuela con potencial educativo real.

Y pueden asumirse actitudes proactivas ante ello que se conviertan en acciones concretas:

-

Lo primero, consultar con otras familias y contrastar esa percepción para ratificarla o descartarla.

-

Contrastar también el currículo que se está impartiendo (ver el Proyecto Educativo de Centro y calibrar su grado de cumplimiento, observar los libros de texto) y, muy especialmente, si las metodologías y los métodos de evaluación que se utilizan incurren es esos supuestos.

-

Si se estiman prácticas adoctrinadoras, plantear (con toda sensibilidad) la inquietud ante la asociación de familias del centro, el equipo directivo y los docentes para abrir un debate respetuoso y plural sobre la situación.

-

Llevarlo al Consejo Escolar del centro, para abrir un debate libre y plural sobre la cuestión en el espacio de representación del centro de mayor legitimidad y entre cuyas funciones está aprobar su Proyecto Educativo.

-

Y, lo más importante, fomentar el pensamiento crítico en casa, promoviendo un diálogo familiar con los menores sobre lo que aprenden y sobre cómo eso modula su percepción de los problemas sociales emergentes, animándolos al contraste de información, a la reflexión crítica y al razonamiento argumentativo de sus ideas.

En la esfera pública, la escuela es hoy la institución educadora de mayor potencial. En toda la historia de la especie, nunca antes tuvo un papel tan determinante en la educación de los individuos, ya que está universalizada, esto es, es obligatoria y gratuita durante la infancia y la adolescencia.

Por eso hay quien la ha definido como el “proyecto más exitoso de la historia”. Ante esa enorme responsabilidad de su misión educadora, su acción no puede verse empañada por adoctrinamiento alguno.

Este artículo fue publicado originalmente en The Conversation, un sitio de noticias sin fines de lucro dedicado a compartir ideas de expertos académicos.

Lee mas:

- Por qué el derecho al voto a los 16 años puede ser un paso fundamental para la democracia

- Por qué es bueno que los niños hagan política

- Cómo enseñar ‘ignorancia crítica’ y ‘humildad epistémica’, las armas contra la desinformación

Javier M. Valle no recibe salario, ni ejerce labores de consultoría, ni posee acciones, ni recibe financiación de ninguna compañía u organización que pueda obtener beneficio de este artículo, y ha declarado carecer de vínculos relevantes más allá del cargo académico citado.

The Conversation Español

The Conversation Español

NFL Tampa Bay Buccaneers

NFL Tampa Bay Buccaneers AlterNet

AlterNet Atlanta Black Star Entertainment

Atlanta Black Star Entertainment The Hill

The Hill RadarOnline

RadarOnline