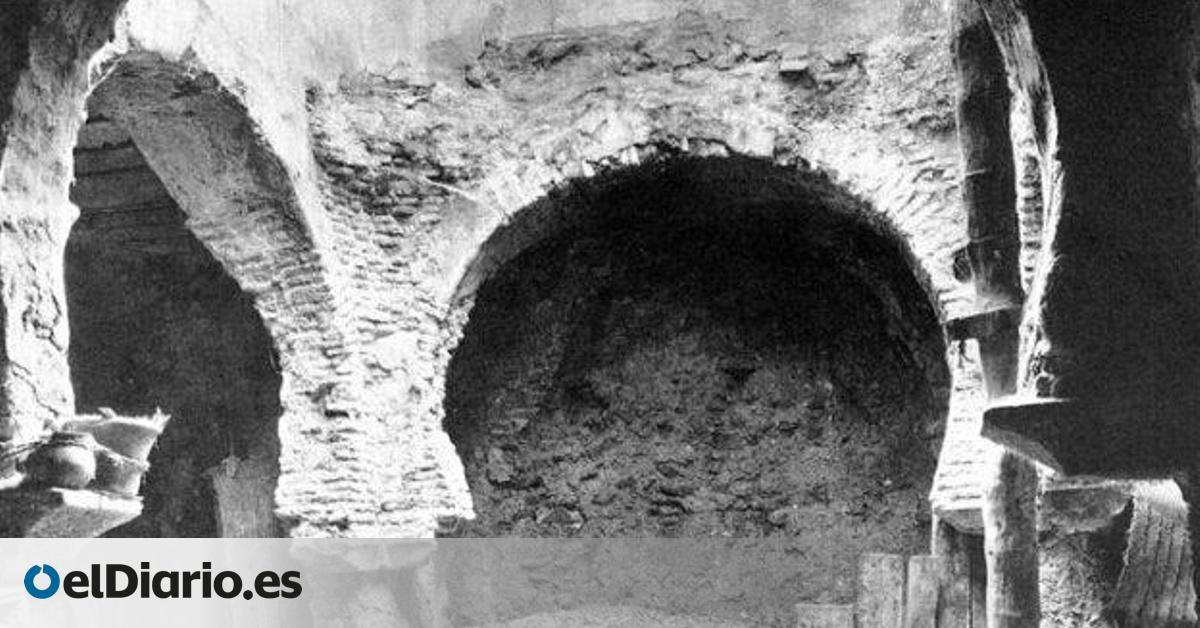

La madrugada del 7 de febrero de 1953 hacía todavía el frío que llevaba haciendo toda la vida. A esas horas, la ciudad de Murcia respiraba por la nariz. El pavimento guardaba la humedad de la noche y el rumor no era del tráfico. Un retén de albañiles seguía el ritmo de un capataz y su maquinaria y las piedras obedecían. Y al amanecer las bóvedas de unos baños andalusíes protegidos desde 1931 se volvieron nada. Además del estruendo de las demoliciones, lo que más se escuchaba era la palabra “progreso”. Las ciudades también tienen eufemismos.

La apertura de la Gran Vía, la actual arteria de la capital del Segura, se decidió y ejecutó entre el verano de 1952 y febrero de 1953 como una obra municipal de “modernización” del centro histórico que atravesaría el tejido medieval mediante una serie de expropiaciones encadenadas y licencias de derribo que afectaron a decenas de fincas en calles como Madre de Dios, Santa Isabel y el entorno del Arco del Vizconde.

La velocidad con la que se llevó a cabo fue posible gracias a los turnos de trabajo nocturnos y las advertencias de la autoridad patrimonial sobre la conservación de elementos protegidos no alteraron la hoja de ruta. El 7 de febrero de 1953 se notificaron “hundimientos” tras una intervención nocturna: para entonces el frente de obra ya había despejado varios tramos del trazado. Tal y como detalla el investigador Pedro Serrano en un reportaje para la revista Sawar, aquella secuencia de licencias, expropiaciones y derribos convirtió la operación en una demolición sistemática, donde la premura política se impuso a cualquier consideración patrimonial.

Pérdida de los baños andalusíes y portadas de los siglos XVIII y XIX

El impacto fue doble. En lo urbano, la trama histórica se reordenó con nuevos frentes edificatorios y quiebros en el viario; en lo social, se desplazó a la población y su actividad hacia los nuevos ejes emergentes, mientras que el nuevo corredor concentraría en sus aledaños oficinas, banca y comercio de mayor renta. La recomposición del suelo -esto es, las expropiaciones, reparcelaciones y la reventa- elevó enormemente el valor del suelo los alrededores.

Los realojos se dirigieron a las nuevas promociones periféricas y a la vivienda protegida de la época, con lo que también se produjo una pérdida de la arquitectura doméstica tradicional, además de algunas piezas singulares del centro histórico, como los baños andalusíes, los inmuebles del entorno del Arco del Vizconde y casas con patio y portadas de los siglos XVIII y XIX en las calles Madre de Dios y Santa Isabel.

El historiador Alberto Barcelona es profesor universitario recién incorporado en Barcelona y que se formó en Historia en la Universidad de Murcia (UMU), donde trabajó hasta 2024. Con motivo del 1.200 aniversario de Madīnat Mursiya, impulsó en su cuenta de X una serie recreaciones con inteligencia artificial a partir de fotografías antiguas, grabados y documentación.

El objetivo, según explica, no es la fantasía sino divulgar y advertir: poner en contexto los monumentos desaparecidos y visualizar qué se perdió, con la cautela de que las imágenes son hipótesis y la IA puede embellecer detalles. En esa serie, abre con casos emblemáticos de destrucción patrimonial y contrapone ejemplos donde sí ha habido recuperación y restauración, como el Alcázar Menor integrado hoy en el Museo de Santa Clara.

Intervención sobre todo el casco histórico

Alberto Barcelona enmarca la desaparición de monumentos como los Baños Árabes de Madre de Dios en un “desarrollismo mal entendido”, propio de las décadas de 1950 a 1970. Explica que no fue un fenómeno exclusivo de Murcia, sino común en buena parte del este y el sur de la península. La diferencia, subraya, es que aquí no se apostó por un ensanche planificado como en otras ciudades, sino que se intervino directamente sobre el casco histórico, considerado anticuado. Añade que el estado de abandono en que se encontraban algunos inmuebles, como los propios baños, facilitó presentar la demolición como un saneamiento cuando en realidad supuso un atentado patrimonial de gran alcance.

A la lectura académica de Alberto Barcelona se suma la mirada de José Carlos Ruiz, arquitecto y divulgador de patrimonio a través de la cuenta de Instagram @edificioscatalogados , donde comparte con sus seguidores diversos ejemplos de arquitectura civil e histórica. Su trabajo combina rigor técnico y vocación divulgativa, lo que le ha convertido en una voz de referencia para entender cómo se ha transformado el paisaje urbano murciano. Ruiz insiste en que la demolición de edificios históricos no fue una anomalía aislada, sino el resultado de haber entendido, con consecuencias nefastas, que desarrollo y conservación eran términos incompatibles.

“Un robo con asesinato”

En aquella época, explica, lo antiguo se asociaba a lo viejo y a lo obsoleto, un estorbo frente a planes urbanísticos agresivos que, tras años de economía deprimida en la posguerra, encontraron vía libre. Coincide con Barcelona en que la ciudad de Murcia fue un caso extremo dentro del Levante español, donde el “progreso” se aplicó con más contundencia que en otras regiones, y recuerda las palabras del arquitecto Fernando Chueca Goitia, que calificó la apertura de la Gran Vía como un “robo con asesinato” a una de las ciudades mejor muradas de la península.

Donde amplía el análisis es en el papel de los actores sociales. Más allá de los políticos locales, Ruiz señala la responsabilidad de los propietarios que abandonaron Murcia y vendieron sus palacetes para sustituirlos por bloques anodinos, así como la de la Iglesia, que impulsó operaciones como el derribo del claustro gótico de la Catedral. A esa cadena de negligencias se sumó la pasividad de una sociedad que no supo reconocer el valor —también económico— de preservar su patrimonio.

Ruiz añade otro matiz al diagnóstico de Barcelona: la incapacidad del Estado de garantizar la conservación de espacios clave como Monteagudo. “Si los propios murcianos no han sabido valorar su patrimonio”, sostiene, poco puede exigirse a la administración central. Con todo, reconoce esfuerzos recientes como la rehabilitación del Castillejo gracias al programa del 2% cultural , que demuestra que las herramientas existen si se aplican con voluntad política.

Un problema de alcance nacional, con Murcia como caso extremo

El historiador sostiene que la falta de conciencia sobre el valor del patrimonio fue general en la España de posguerra y en las décadas posteriores. Sin embargo, Murcia ocupa un lugar destacado en este balance por la magnitud y la relevancia de las pérdidas sufridas. Esa combinación, afirma, condiciona la imagen actual de la ciudad y limita su proyección cultural y turística.

Barcelona señala que los dirigentes locales tuvieron un papel decisivo, en un contexto de dictadura y sin medios de comunicación capaces de fiscalizar las decisiones. Recuerda que en el caso concreto de los Baños Árabes el alcalde Domingo de la Villa aparece siempre vinculado a su desaparición. Aunque la versión oficial atribuyó la demolición a los daños provocados por lluvias, apunta que existían proyectos alternativos para abrir la Gran Vía respetando el edificio y que finalmente se eligió la opción de una avenida recta entre la plaza Circular y el Puente de los Peligros. Todo ello, subraya, apunta a una responsabilidad directa en la decisión final.

Respecto a la tutela estatal, el historiador recuerda que los Baños Árabes estaban declarados Monumento Nacional desde 1931. Sin embargo, las leyes eran más laxas y las advertencias de las autoridades patrimoniales apenas tenían eficacia. Distingue entre “recomendar” y “ordenar” la conservación: las primeras carecían de fuerza frente a licencias ya concedidas. Añade que el Ayuntamiento llegó a barajar bifurcar el tramo final de la Gran Vía para salvar el edificio, una alternativa que de haberse impuesto desde el Estado podría haber prosperado. Al final, las autoridades locales se ampararon en la semirruina y en los efectos de las lluvias para optar por la solución más lesiva. Una decisión de ese calibre, insiste, hoy tendría consecuencias legales.

Barcelona amplía su análisis más allá de los grandes monumentos. Enumera pérdidas simbólicas —como los Baños Árabes, el Contraste de la Seda, el Palacio de los Vélez, el convento de la Trinidad o el Palacio del Huerto de las Bombas—, pero subraya también la desaparición masiva de viviendas históricas, desde casas medievales hasta construcciones del siglo XVIII. Aunque la trama de calles medievales se mantiene en gran parte, el paisaje edificatorio cambió de raíz: salvo por la estrechez de las vías, el centro ya no conserva la apariencia que debería.

Nostalgia y rabia

No sólo los historiadores señalan lo perdido. También lo hacen quienes, desde fuera, regresan a la ciudad con los ojos puestos en lo que pudo ser. Manu, enfermero afincado en Barcelona, mantiene con Murcia una relación de nostalgia y de rabia. Cada visita la convierte en un recorrido patrimonial con amigos, como si al repetir las rutas se pudiera fijar una memoria colectiva que se escapa entre solares y fachadas modernas.

Su queja es directa: la construcción de las últimas décadas ha sido de baja calidad y, en cuanto se abandona el centro, aflora una Murcia sin carácter, con barrios que parecen ciudades dormitorio dentro de la propia capital. Recuerda que hubo murallas y que, en torno a Monteagudo, podría haberse preservado un conjunto equiparable a una Alhambra. Señala lugares concretos que duelen: el barrio de San Antolín, donde dice que “se le clava en el alma” caminar por lo que queda, o la plaza Mayor y San Nicolás, que en su opinión podrían haber alcanzado la riqueza arquitectónica del centro de Cartagena. La conversación con su padre, cada vez que bajan juntos al centro, es siempre la misma: qué ciudad habría resultado de no haberse perdido tanto patrimonio.

Una oportunidad en el 1.200 aniversario

De cara al aniversario de la fundación de la ciudad en 2025, Barcelona cree que existe una oportunidad para enmendar errores. Defiende restaurar lo que aún se conserva, incluso en ruina, y frenar nuevas construcciones descontextualizadas en el casco antiguo. Propone también reconstrucciones prudentes, que recuperen fachadas o mantengan proporciones históricas sin caer en falsos históricos. Cita ejemplos en otras ciudades, como Salamanca, donde incluso la arquitectura contemporánea del centro respeta patrones de color y formas. A su juicio, hoy existen recursos técnicos y conciencia social suficientes para aplicar estos criterios, siempre que haya voluntad política y colaboración privada..

En su valoración más dura, Ruiz considera que la destrucción del casco histórico ha borrado buena parte de la identidad urbanística de la ciudad. Ya no se trata solo de la pérdida de joyas como el Contraste de la Seda o el Palacio de los Vélez, sino de la ruptura del trazado medieval y de la escala urbana, sustituida por edificaciones desproporcionadas para la estrechez de las calles. Esa fractura, advierte, ha hecho que la Murcia anterior al siglo XX resulte hoy apenas reconocible.

De cara al 1.200 aniversario, plantea dos prioridades: preservar y poner en valor la Huerta de Murcia como paisaje cultural único y, a la vez, garantizar que la arquitectura actual se construya con calidad, consciente de que será el patrimonio del futuro. “La arquitectura es buena o mala independientemente de su edad”, resume, recordando que el reto está tanto en cuidar lo que sobrevive como en edificar con criterios que las próximas generaciones puedan reconocer y sentir como propios.

ElDiario.es

ElDiario.es Akron Beacon Journal Sports

Akron Beacon Journal Sports CBS News

CBS News Raw Story

Raw Story