En el breve destello de luz de la década de 1960 y parte de la siguiente, cuando se volvió a hacer un cine atento a algo más que el ruido, aparecieron otros artistas comprometidos, entre los que destacaban dos: Paul Newman y Robert Redford

Muere el actor Robert Redford a los 89 años

Quien quiera entender cómo han terminado los Estados Unidos donde están hoy, lo tiene fácil: sólo debe consultar su principal maquinaria de propaganda, el cine. Y puestos a elegir un momento histórico determinante, creo que se puede poner –sin gran margen de error– en el tiempo de la extraordinaria Siete días de mayo, de John Frankenheimer (sobre la obra de Fletcher Knebel y Charles W. Bailey), película que contó con el apoyo y patrocinio de alguien a quien iban a matar durante el rodaje, John Fitzgerald Kennedy. “Es posible. Podría pasar en este país –dijo él mismo sobre el argumento de la obra– si por ejemplo, el país tuviera un presidente joven y el presidente se tuviera que enfrentar a una Bahía de Cochinos” (La historia silenciada de Estados Unidos, de Oliver Stone y Peter Kuznick); “los generales pensarían que, por obligación patriótica, debían estar preparados para preservar la integridad de la nación”.

Ahora es obvio que el método elegido en su momento no incluía un golpe de Estado en propiedad, sino únicamente el magnicidio. En eso, EEUU tiene un récord extraño para su corta existencia: cuatro presidentes asesinados en el ejercicio de sus funciones, sin contar atentados y cacerías de familias enteras (los Kennedy otra vez), y con el agravante de que sólo uno de esos magnicidios, el de Lincoln, responde a razones políticas limpias (un objetivo militar). De hecho, este último caso sirve como metáfora de la importancia del mundo de la cultura en los procesos sociales, aunque el 14 de abril de 1865 se manifestara a punta de pistola; a fin de cuentas, no se puede hablar del magnicida sin mencionar que John Wilkes Booth era actor de teatro, y no uno cualquiera, sino de los célebres. Hasta se podría decir que su famoso grito de sic semper tyrannis (“así siempre a los tiranos”) tuvo algo de deformación profesional y, de paso, de involuntaria lección con Bruto y César como invitados sobre la complejidad de una guerra que no encaja en la sesgada y simplista lectura de los vencedores.

Desde luego, Wilkes Booth no es un modelo razonable de intervención política desde el mundo del arte; ni siquiera es buen representante del sur de Estados Unidos en tal sentido, porque la plana mayor de los clásicos de dicho país es de origen sureño (Twain, Faulkner, Williams, etc.) y suele ser más crítica, antisistémica y avanzada que la plana mayor del norte; pero, a su fúnebre manera, muestra hasta qué punto es cierto que estamos hablando de una esquina del mundo donde el escenario es fundamental. La sociedad estadounidense siempre ha sido una sociedad del espectáculo y, en el aspecto puramente artístico, sin duda el menos lesivo de esa definición, la sociedad donde los actores y artistas tenían más influencia. Por ejemplo, Siete días de mayo puede mostrar las primeras fases de todo un proceso histórico –acelerado más tarde por el neoliberalismo– porque Kirk Douglas y Burt Lancaster estuvieron magníficos detrás de la pantalla, como almas que fueron del proyecto, antes de estarlo en ella.

Esta columna es deudora de creadores como Clifford Odets, Stella Adler, Guthrie, Chaplin, Hammett, Lillian Hellman y Alvah Bessie, que había sido miembro de las Brigadas Internacionales (Hombres en guerra). En un país sin cultura socialista, el concepto de “izquierda” –tal como se entiende en general– estaba limitado a nombres como esos, que equilibraron algo la deriva reaccionaria de EEUU hasta que la caza de brujas lo reventó todo. Entonces, condenados unos al exilio (Chaplin) y otros a la exclusión (Bessie), algunas estrellas de cine tomaron parte del relevo. Volviendo a Douglas, si él no hubiera insistido en que Dalton Trumbo escribiera el guion de Espartaco, no habría vuelto a trabajar en el sector. Marlon Brando declaró una vez, hablando de la injusticia social y el compromiso: “Quizá carezca de sentido lo que yo pueda decir al respecto (…), pero si examinamos eso, en lugar de oír mis opiniones sobre la interpretación, que son absolutamente irrelevantes, quizá se podría hacer algo” (Yo confieso. Brando al desnudo, de Lawrence Grobel).

La nueva hornada de estrellas comprometidas era ciertamente hija de un grupo que, a todo esto, hizo mucho por la causa de la II República Española: los Cagney, Bogart, Davis, Groucho Marx, Edward G. Robinson y Louise Rainer, de quien dijo Hellman (lean Tiempo de canallas y Una mujer con atributos, como aperitivo de su obra): “De entre todas las figuras de Hollywood que se movilizaron contra Franco, fue Louise Rainer la que más hizo por la España leal”. Y en el breve destello de luz de la década de 1960 y parte de la siguiente, cuando se volvió a hacer un cine parecido al de los treinta –por atento a algo más que el ruido–, aparecieron otras, entre las que destacaban dos artistas muy particulares: el primero, un joven de Cleveland Heights (Ohio) que sigue sembrando complejidad emocional desde La gata sobre el tejado de zinc caliente, humanidad a saco desde El buscavidas y libertad desde La leyenda del indomable, Paul Newman; el segundo, el recientemente fallecido Robert Redford, que por supuesto está detrás de esta reflexión.

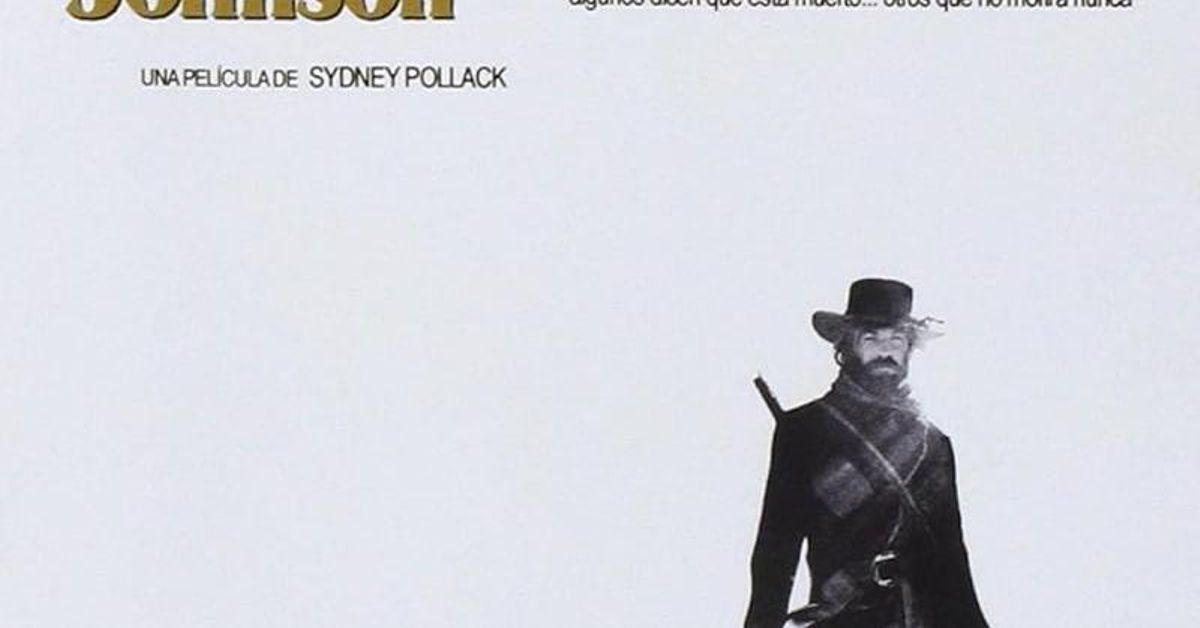

Cuando el arte sobrevive, habla –claro está– con independencia de la época en que se disfrute y, a poco que se comprenda su contexto original, se puede calcular la influencia que tuvo en su momento; pero crecer con él es ser él de un modo fundacional, constitutivo y, por mi parte, reconozco que me siento afortunado por haber tenido ocasión de empezar casi a caminar viendo las películas de actores como Redford. Como ya se ha visto, la gran máquina de propaganda que es el cine puede ser también un gran profesor, que nos enseña procesos históricos, caminos posibles, formas de vida; y en esos casos, se adelanta tanto como el halcón que se aleja hacia el río Musselshell en La leyenda de Jeremiah Johnson: “Yo tardaría una semana a caballo –dice Jeremiah a Caleb–, y él estará allí en… coño, ya está allí”. Que la tierra te sea leve, maestro.

ElDiario.es Cultura

ElDiario.es Cultura

FOX 5 Atlanta Crime

FOX 5 Atlanta Crime Raw Story

Raw Story The Babylon Bee

The Babylon Bee The Danville Register & Bee Entertainment

The Danville Register & Bee Entertainment Glam

Glam LiveNOW from FOX Politics

LiveNOW from FOX Politics The Hollywood Reporter

The Hollywood Reporter Orlando Sentinel Politics

Orlando Sentinel Politics